Au cœur des considérations géostratégiques entre l’Est et l’Ouest, la Géorgie lutte pour son indépendance face à une Russie qui cherche à la conserver dans sa sphère d’influence. En Ossétie du Sud, depuis 2008, une guerre indépendantiste alimentée par la Russie a forcé près de 300 000 Géorgien·nes à quitter leurs maisons et a fait émerger une nouvelle frontière. Une géographie de la peur persiste pour faire fuir les dernier·es occupant·es des villages limitrophes, qui ne peuvent plus s’approcher de la ligne de démarcation au risque d’être enlevé·es. Nous sommes allés à leur rencontre.

Le 26 octobre dernier, une élection volée.

Ingérence soupçonnée sur fond d’intimidation par le parti pro-russe Rêve géorgien, tel était le constat des Géorgien·nes alors qu’ils et elles assistaient en direct à l’effritement d’une démocratie durement acquise sur trois décennies. Au lendemain des élections, face au parlement, ils et elles ont dénoncé les élections frauduleuses.

Dans cette région du Caucase, où l’influence de la Russie est enracinée profondément, le pays glisse dangereusement vers l’autoritarisme. Car derrière le parti Rêve géorgien, l’oligarque pro-russe Bidzina Ivanichvili gouverne dans l’ombre, visiblement inspiré par son voisin du nord.

À la fin de l’été, l’Union européenne avait décidé de geler le processus de candidature de l’ex-république soviétique à la suite de l’adoption de deux lois controversées, dont une sur l’influence étrangère visant à faire taire les médias indépendants, les ONG et la société civile sous diverses formes.

La colère du peuple a de nouveau été attisée lorsqu’en novembre, le premier ministre Irakli Kobakhidze a décidé de repousser en 2028 le projet européen.

Depuis, la capitale s’enfonce progressivement dans un climat de répression où le parti pro-russe révèle son vrai visage.

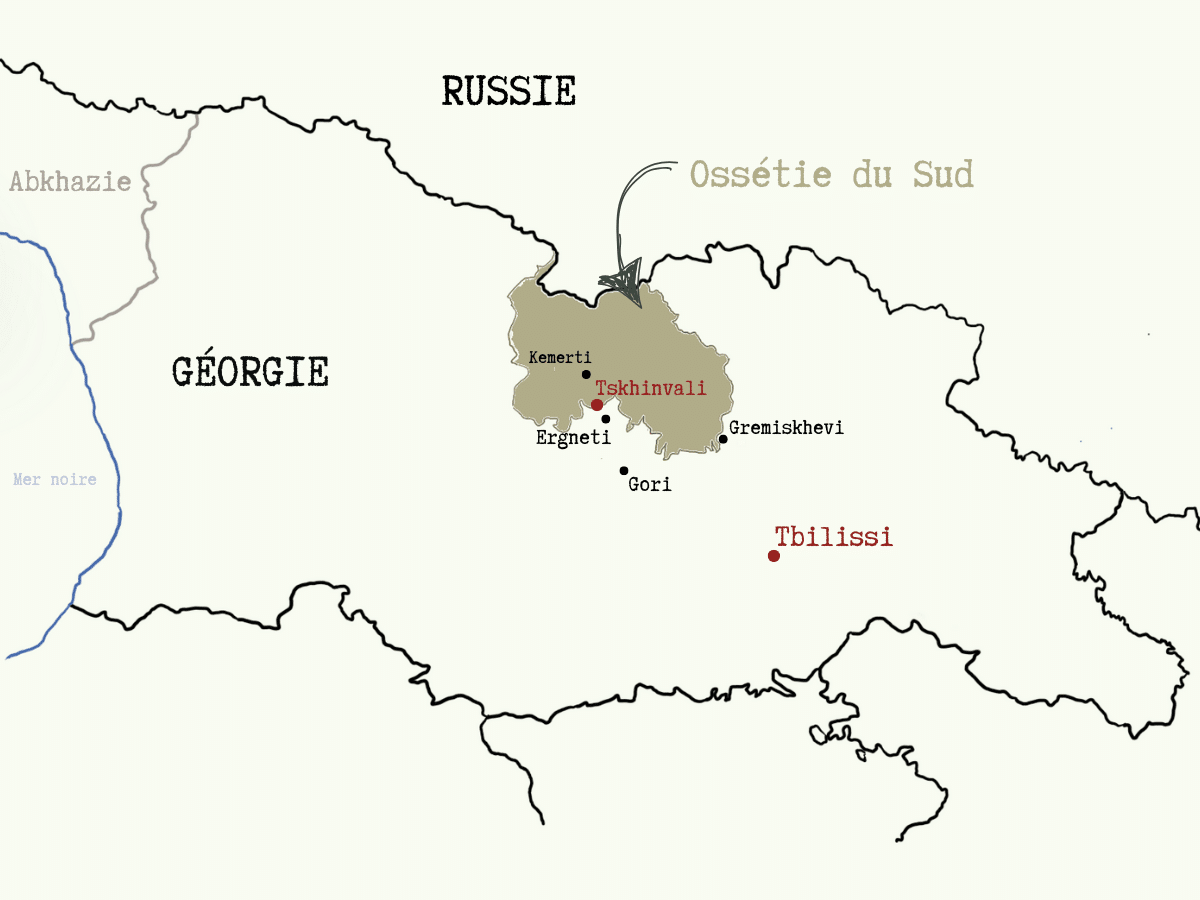

À moins de 50 kilomètres de la capitale Tbilissi, l’ingérence russe se manifeste sous une autre forme, le long d’une ligne de démarcation que la Russie tente de repousser pour faire passer toujours plus de territoire sous son influence. Une lutte marquée par la construction de clôtures, le déplacement progressif de la frontière et les incursions momentanées des forces armées.

Territoires occupés

À l’image de plusieurs anciennes républiques soviétiques, comme la Moldavie et l’Ukraine, la Géorgie voit son intégrité territoriale compromise. Environ 20 % de son territoire est ainsi sous la garde des forces russes, déployées le long des deux États indépendantistes du pays.

En 2008, une guerre qui oppose la région séparatiste de l’Ossétie du Sud donne lieu à des combats au lourd bilan humain où de nombreuses violations des lois de la guerre sont observées. Les hostilités sont soutenues par la Russie, dévouée à protéger ses citoyens – en bonne partie des gens à qui elle a distribué librement des passeports au travers des années. Le conflit s’étend quelques mois plus tard en Abkhazie pour laisser place à une ligne de démarcation qui divise aujourd’hui les États indépendantistes du reste du pays.

Profitant des faiblesses du tissu social, la Russie répand un discours qui alimente la haine entre les Ossètes et les Géorgien·nes.

En Ossétie du Sud, une frontière rampante au tracé irrégulier prend sa source dans les hauteurs des montagnes à l’ouest, découpe les terres agricoles et les villages au sud, pour remonter vers les hauteurs de la région du Kazbegui à son point le plus oriental. Une ligne de démarcation arbitraire qui coupe les villages en deux par endroits et prive les Géorgien·nes d’accéder à leurs terres.

Dali Bassichvili : forcé à l’exil

« Nous sommes partis sans rien. Personne n’a rien pris. Presque personne n’a emporté ses papiers d’identité. »

Dali Bassichvili se souviendra toujours du 8 août 2008, lorsqu’elle a fui son village sous les bombardements des avions russes. Elle habitait à Kemerti, l’un des neuf villages sous contrôle géorgien passé la ville de Tskhinvali, nommée capitale de l’Ossétie du Sud depuis la guerre.

Les femmes et les enfants ont été évacué·es en premier. Les hommes ont suivi quelques jours plus tard, mais certains ont été tués et torturés sur place. « Je me souviens d’un vieux suspendu par la gorge sur la clôture. C’étaient des gens de mon village que je connaissais. »

À bord d’un vieux véhicule UAZ utilisé pour travailler dans leurs vergers, elle et sa famille ont pris la route. Une voiture en mauvais état. Son fils aîné au volant, aidé par le cadet qui tenait à la main un bidon d’essence muni d’un tuyau pour alimenter le réservoir.

« On est embarqué seize dans la voiture. Ma belle-mère qui avait 88 ans était assise devant. Tous les autres, nous étions suspendus sur le bord du véhicule. »

Ils et elles ont roulé jusqu’à Gori, sur le territoire géorgien, et s’y sont arrêté·es, croyant rentrer rapidement dans leur village, mais y ont trouvé une ville désertée à l’approche de forces russes.

Sous les bombardements, Dali et ses proches ont tenté de reconduire la mère de son mari en lieu sûr, mais ont dû rebrousser chemin après avoir constaté qu’un avion russe s’était écrasé dans la cour de la maison.

Réfugié·es dans la capitale Tbilissi à la fin du conflit, ils et elles ont été relocalisé·es en périphérie de Gori, juste en dehors de la zone contrôlée par les indépendantistes.

À l’issue de la guerre, le gouvernement géorgien a bâti dans ce secteur des milliers de maisons pour les personnes chassées de leurs villages. En quelques mois seulement, ces milliers de maisons au toit de métal rouge ou vert sont apparues dans le paysage. Passant d’une vie de campagne à une vie de banlieue, les villages se sont recomposés.

« Ici, dans le quartier, sur les cinq rues adjacentes, ce sont les gens de notre village, mes voisins de là-bas. »

Dali et son mari ont pu acheter une terre au bout de la rue et y planter à nouveau un verger. Quinze ans après avoir été chassé·es de leur maison, au travers des arbres fruitiers matures, elle et il racontent comment cette partie de terre les a raccroché·es à la vie.

« Il n’y a personne qui peut retourner là-bas. Il n’y a plus rien, les maisons ont été rasées. »

Le seul souvenir que possède Dali est une peinture qui lui a été offerte. Elle représente une vieille tour de pierre érigée près de la rivière, paysage pastoral au bout de leur terrain à Kemerti.

Otar Tchlatchidzé : une géographie de la peur

La délimitation du territoire est parfois une chose abstraite, se résumant à une ligne pointillée sur une carte, où il n’est pas toujours possible d’en tracer les limites avec précision.

Ailleurs, dans certains villages, on retrouve une frontière physique ornée de barbelés.

Mais cette ligne de démarcation n’est pas visible partout. Il y a donc une limite à ne pas franchir pour ceux qui habitent à proximité de cette frontière. Une ligne invisible, incarnée par une géographie de la terreur.

Le regard perçant et vif, Otar Tchlatchidzé nous accueille dans sa maison d’Ergneti, dernier hameau avant le poste-frontière, côté géorgien.

« En 2008, durant la guerre, ma maison a été brûlée », raconte Otar. « J’ai un peu habité ailleurs, à Tbilissi, à Rustavi, mais je rêvais toujours de chez moi, d’ici, de ma maison. »

Aujourd’hui, il habite seul, car sa femme a dû partir en Italie pour travailler. Il compte sur une maigre pension et un mode de vie simple.

Otar Tchlatchidzé est né et a grandi dans cette maison. Ses racines sont près du fleuve Liakhvi.

« Avant, c’était magnifique, cette vallée. Juste en bas de chez moi, il y a le fleuve Liakhvi. On ne peut plus s’approcher de la rivière à cause de la ligne d’occupation, et on a peur. »

« Moi, j’habite juste à 200 mètres de la ligne de démarcation. Si un soir, un Russe décide de se bourrer la gueule, traverse la rivière et décide de nous couper la tête à mon frère et moi, il n’y a personne qui va savoir. »

Assis dans son salon, il nous sert un café. Visiblement frustré par le résultat des élections, il s’emporte sur la politique et le territoire. « De toute façon, la terre va tous nous manger. C’est absurde de penser qu’elle nous appartient. Qu’elle est à moi, cette partie, ou à toi. Puisqu’elle va nous dévorer. »

Partout le long de la ligne d’occupation, de nouvelles barrières sont installées sporadiquement par les forces russes, sans préavis. Quant à celles qui sont déjà existantes, on les avance progressivement tous les mois.

Et lorsque la frontière est invisible, c’est par la terreur qu’elle se manifeste. Des centaines de personnes sont enlevées et torturées chaque année pour avoir outrepassé la ligne de démarcation.

Vaja et Makhvala Tamarachvili : vivre sur la ligne d’occupation

Nous longeons le flanc est de la frontière avec l’Ossétie du Sud. Au loin se dresse le mont Unagira. En traversant de petits villages, nous empruntons une route de terre qui serpente à travers les champs et mène aux sommets de la vallée.

Quelques kilomètres à conduire sur cette route cahoteuse sous une lumière tranchante d’automne. Nous nous arrêtons devant la maison de Vaja et Makhvala Tamarachvili, les deux dernier·es habitant·es du village de Gremiskhevi.

Grimpé en haut d’une échelle, la tête dans les vignes, Vaja s’affaire à récolter le raisin.

Cent mètres plus loin dans la forêt, un baraquement empêche Vaja et Makhvala d’aller derrière leur maison. Impossible d’aller y ramasser du bois, au risque d’être inévitablement capturé·es par les forces russes sous prétexte d’avoir franchi illégalement une frontière internationale.

Dans le hameau d’à côté, seize personnes ont été enlevées durant l’année, me dit Vaja.

Vaja est le dernier gardien de cette vallée. S’il quitte sa maison, c’est par crainte de ne plus pouvoir y retourner un jour et de constater que la ligne de démarcation a été rabattue au-delà de sa demeure.

Makhvala s’écrie : « Si rien n’est fait, les Russes vont marcher sur ma maison et nous emmener en enfer. »

Nous prenons le temps de partager un verre de vin. Un premier toast pour ceux qui s’aventurent jusque chez eux, puis un second, comme à l’habitude, porté à la mémoire de leur fils tué dans ce conflit.

Outre la mission d’observation de l’Union européenne (UEMM) et les vigiles qui patrouillent la ligne d’occupation, très peu de personnes s’aventurent jusqu’ici.

Vaja nous pointe la montagne visible depuis sa cour. « À l’hiver, quand il n’y a plus de feuilles dans les arbres, on voit les troupes russes qui se déplacent dans la montagne. »

« Nous habitons dans une zone de peur », lâche-t-il. « Ils peuvent te kidnapper sur ton propre territoire, ils franchissent les lignes. »

Vaja est né à Akhlgori, de l’autre côté, dans le territoire occupé, et a grandi sur cette terre. « Mon grand-père a acheté cette terre au 19e siècle. Ils ont payé un sac d’or à l’époque », raconte-t-il. « Tout ce territoire, la maison, derrière la forêt, jusqu’à la crête où sont les Russes, c’est ma terre. »

En 2008, durant la guerre, Vaja n’a pas quitté sa maison. Il est décidé depuis à veiller sur sa terre et à la protéger.

La frontière n’offre aucun point de passage, ni pour les Ossètes ni pour les Géorgiens qui voudraient se rendre d’un côté ou de l’autre. Par endroits, même si elle est réduite à une zone sans délimitation physique claire, elle est patrouillée en permanence par les forces russes. La région est enclavée, sans perspectives économiques.

La résolution du conflit, essentielle pour tout développement futur, semble hors de portée.

Territoires sous pression

La Russie alimente également d’autres conflits dans le but d’épuiser ses adversaires de l’intérieur. En Ossétie du Sud et en Abkhazie, tout comme en Transnistrie (Moldavie), en Crimée et au Donbass (Ukraine), elle crée des situations d’instabilité servant de point de pression pour maintenir un contrôle sur la région.

Une fois que le territoire est suffisamment affaibli, elle s’attaque à son cœur, infiltrant le gouvernement et mettant à mal la démocratie déjà fragilisée.

Ce type de stratégie ne provoque pas un effondrement immédiat de l’État, mais elle le maintient dans un état d’instabilité chronique.

Pour se prémunir contre les empires qui ont tour à tour tenté de dominer la Géorgie, le peuple a développé une culture de résistance. Au centre de la capitale Tbilissi, depuis le 18 novembre, les Géorgien·nes se rendent par milliers devant le parlement pour dénoncer l’injustice. Sans relâche, pourchassé·es par les milices de Rêve géorgien, ils et elles continuent de lutter pour la liberté.

Ce reportage a été réalisé en collaboration avec Irma Inaridzé sur le terrain et le soutien financier du Fonds québécois en journalisme international.