Les syndiqué·es du réseau de bibliothèques de la Ville de Québec sont en grève depuis début mars. Le salaire, un des plus bas de la région pour ce type d’emploi, est au cœur du litige avec leur employeur, l’Institut canadien de Québec. Les déclarations financières de cet organisme de bienfaisance témoignent d’un appauvrissement progressif de certains de leurs employé·es… mais pas tou·tes : des salaires de la direction ont grimpé. Les travailleuses et travailleurs en grève voteront ce vendredi sur une quatrième « offre finale ».

Mise à jour : Les syndiqué·es ont finalement accepté l’offre patronale à 52 %, le vendredi 14 juin dernier.

Un matin de semaine, Pivot rencontre quatre employé·es de bibliothèque dans un café du quartier Limoilou, à Québec. La rue est en travaux. Les voitures tentent de trouver un chemin parmi les détours pendant que les passants se pressent pour se rendre au travail ou à l’école.

Une fois installé·es à une table, ces quatre syndiqué·es demandent que nous protégions leur anonymat, en raison de craintes de représailles de la part de leur employeur, l’Institut canadien de Québec (ICQ). Les prénoms utilisés dans ce texte sont donc modifiés.

Avec 240 de leurs collègues employé·es des bibliothèques de la capitale, elles et ils débrayent depuis un peu plus de 100 jours. Le mandat de grève, voté en février dernier, a été adopté à 99 % et la grève déclenchée le 1er mars. Cela fait donc trois mois que le conflit perdure.

L’employeur vient de déposer une offre présentée comme « globale et finale ». « On a eu quatre offres finales, elles sont toujours finales », ironise Joëlle. Les syndiqué·es sont appelé·es à voter vendredi prochain, le 14 juin, pour l’accepter ou la refuser.

L’offre patronale précédente, au mois d’avril, a été refusée par une mince majorité, soit 52 %. Pour les grévistes interrogé·es, cela s’explique par la fatigue et la frustration devant un conflit qui s’étire, mais aussi par la situation précaire de certain·es employé·es.

Pour Joëlle, « le gros des revendications, c’est sur la question du salaire. Les bibliothèques de Québec sont très en retard si on les compare avec les autres villes ».

Jeanne renchérit : « comme l’ICQ ne demande qu’un secondaire 5 [pour occuper ce poste], il ne reconnait pas notre expérience ». Les employé·es expliquent que la plupart des personnes qui occupent ces postes de commis ont en réalité des baccalauréats ou des maîtrises.

Roulement de personnel et horaires rigides

Le salaire de départ tourne autour de 17 $ de l’heure. Pour Loïc, le fait que le salaire soit aussi bas à l’entrée explique le fait « qu’il y a un gros enjeu de roulement de personnel ». L’offre précédente bonifiait le salaire au dernier échelon, « mais qui va se rendre jusque-là ? » questionne-t-il.

Comme les postes vacants sont relativement faciles à combler, au moins à court terme, l’employeur ne reconnaît pas le problème du roulement de personnel, rapportent les grévistes.

La directrice des communications de l’ICQ, Mélisa Imedjdouben, rejette la notion que les employé·es des bibliothèques soient moins bien payé·es que ceux et celles des autres villes.

Elle affirme que l’offre patronale d’avril, qui a été rejetée à 52 %, « améliorait substantiellement les conditions monétaires et de travail du personnel syndiqué ». Elle confirme que l’offre prévoyait une augmentation offrant à l’échelon maximal un salaire « supérieur à celui des employés de la majorité des bibliothèques des grandes villes au Québec, dont Montréal et BAnQ ».

Les augmentations offertes auraient fait passer le salaire moyen du personnel de 22,45 $ à 26,18 $ de l’heure, avant les primes offertes pour les quarts de soir et de fin de semaine, rapporte Mélisa Imedjdouben.

« Le gros des revendications, c’est sur la question du salaire. »

Joëlle

Un autre sujet en litige est la durée de la probation. En effet, lorsqu’un·e employé·e est embauché·e par l’ICQ, la probation dure un an. « L’employeur nous dit que c’est à notre avantage et que si la période était plus courte, il devrait congédier plus de personnes, faute de temps pour nous évaluer comme il faut », dit Louis, visiblement peu convaincu par cette explication.

Mais la longueur de la période de probation a des avantages pour l’employeur. « Avec le roulement de personnel, il y a un grand besoin de remplacements », explique Loïc. Et « en probation, les employés ont moins le droit de refuser ». De plus, ces employé·es ne veulent pas déplaire, de peur d’être mis·es à pied.

Un autre point en litige dans le conflit est la gestion des horaires de travail. Les commis demandent à être impliqué·es dans la création des horaires. « Une autre revendication », explique Loïc, « c’est d’avoir plus de souplesse et de flexibilité au niveau des horaires. Il y a très peu de possibilités d’accommodements pour les études ou la famille. »

L’ICQ affirme que sa dernière offre répond à plusieurs demandes syndicales et permet « d’améliorer la conciliation travail-vie personnelle ».

Appauvrissement (pour certain·es)

Les chiffres disponibles pour l’ICQ témoignent d’une diminution importante du salaire moyen versé au personnel à temps plein au cours des cinq dernières années.

Alors que le salaire moyen des employé·es à temps partiel, qui représentent environ 80 % du personnel, est resté relativement stable depuis 2018, celui des employé·es à temps plein, lui, a chuté, montrent les informations publiques sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

En 2018, le salaire moyen pour les 64 employé·es à temps plein était de 85 215 $. En 2022, le salaire moyen calculé par Pivot n’était plus que de 55 806 $. Cela témoigne d’une proportion plus grande d’employé·es à temps plein au bas de l’échelle salariale.

Interrogée à ce sujet, la directrice des communications de l’ICQ, Mélisa Imedjdouben, nous a répondu que l’analyse de ces chiffres sur la moyenne salariale « nécessit[e] une analyse plus approfondie qui prendrait un délai un peu plus long que celui accordé ».

Elle ajoute que l’ancienne convention collective en vigueur entre 2018 et 2022 prévoyait une augmentation salariale de 2 % par an. La porte-parole de l’ICQ précise que les employé·es à temps plein reçoivent un avancement d’échelon salarial annuel, alors que « les employés à temps partiel avancent d’échelon à chaque 1200 heures travaillées ».

De plus, durant cette même période, des membres de la direction ont commencé à toucher de plus hauts salaires. En effet, parmi les dix employé·es les mieux rémunérés, le nombre de personnes dans la fourchette salariale de 120 000 $ à 199 999 $ est passée de zéro à cinq.

Pour la directrice des communications, cette variation « s’explique par les mouvements de personnel au sein de la direction (départ à la retraite, embauche en cours d’année) ».

L’éléphant dans la pièce

L’Institut canadien de Québec est l’employeur des commis de bibliothèques, et c’est donc l’ICQ qui est assis à la table de négociation avec le syndicat. Pourtant, derrière ce conflit, il y aussi celle qui détient les cordons de la bourse, soit la Ville de Québec.

La Ville de Québec a pris la décision de privatiser la gestion de son réseau de bibliothèques en 2013. Dans la foulée des fusions municipales, l’administration du maire Régis Labeaume a confié la gestion de la totalité des bibliothèques à l’Institut canadien de Québec. À l’époque, cet organisme gérait déjà la moitié des bibliothèques de la ville.

L’ICQ a été fondé en 1848. Il est enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance, ce qui veut dire qu’il peut recevoir des dons et remettre des reçus de charité. En plus d’administrer les bibliothèques, l’ICQ organise un festival littéraire annuel.

La Ville de Québec est le principal bailleur de fonds de l’ICQ. Selon les données publiées sur le site de l’ARC, la Ville a remis 19,5 millions $ à l’ICQ en 2022 alors que les revenus totaux de l’ICQ totalisent 21,3 millions $ pour cette année. C’est donc plus de 90 % des revenus de l’Institut qui proviennent de la Ville de Québec.

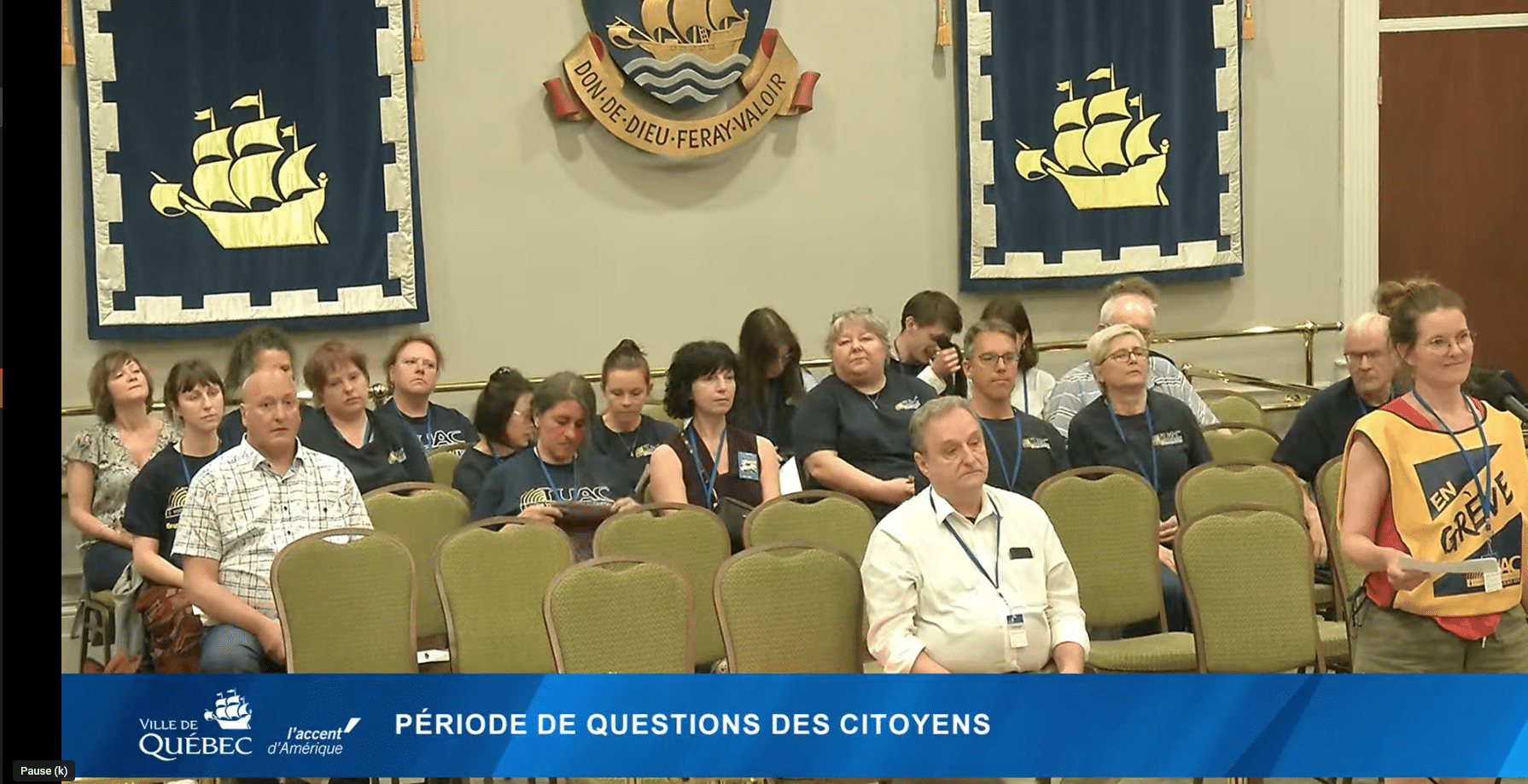

Lors de la séance du conseil municipal du 21 mai dernier, une gréviste a demandé au maire de Québec, Bruno Marchand, comment il expliquait sa passivité et « l’apparente nonchalance » de l’administration municipale dans ce dossier. Le maire a répondu que la Ville désirait voir le conflit se régler mais que « le fonctionnement est fait par une entité tierce, qui s’appelle l’Institut canadien de Québec, c’est eux qui procèdent aux négociations ».

Pourtant, en avril, la Ville de Québec a refusé une proposition de règlement soumise par un conciliateur. Cette offre n’a donc pas été soumise au vote et les employé·es rencontré·es n’ont jamais été mis·es au courant de son contenu.

Nous avons demandé à la Ville si elle approuvait ou refusait chaque offre avant qu’elle ne soit soumise aux employé·es. Le porte-parole de la Ville, François Moisan, nous a répondu que « les propositions de l’ICQ au syndicat tiennent compte des paramètres budgétaires que nous lui confions. Il appartient ensuite à l’ICQ de déterminer les éléments spécifiques liés aux conditions de travail de son personnel ».

Pour sa part, Mélisa Imedjdouben, déclare que « l’intérêt de l’ICQ est et a toujours été d’offrir les meilleures conditions de travail possible au personnel du réseau de la Bibliothèque de Québec, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer une saine gestion des fonds publics ».

Sous-traitance et iniquités

Le transfert de la gestion des bibliothèques à l’ICQ ne s’est pas fait sans heurts. En 2013, 50 employé·es non permanent·es et à temps partiel, qui travaillaient dans les bibliothèques auparavant gérées par la Ville, sont licencié·es. Les 75 employé·es restant·es dans ces bibliothèques demeurent à l’emploi de la Ville. Aujourd’hui, il reste une vingtaine de ces « employés-Ville ».

Au fur et à mesure des années, les employé·es-Ville quittent et des gens embauchés par l’ICQ les remplacent. Il s’installe un régime à deux vitesses. Il y a les employé·es-Ville et les autres.

« Cet écart, on n’en veut plus. »

Joëlle

Le salaire n’est pas le même, les conditions de travail non plus, les employé·es-Ville ayant, par exemple, une pause de plus que leurs collègues de l’ICQ.

« On constate que ce ne sont pas les mêmes conditions de travail, alors qu’on fait le même travail », dit Loïc. « Cet écart, on n’en veut plus », renchérit Joëlle. Les grévistes rencontré·es insistent pour dire qu’ils et elles n’ont rien contre leurs collègues et que ce conflit n’a rien à voir avec eux et elles.

Pour la Ville, « il n’y a pas eu de “privatisation” », nous dit le porte-parole. Il ajoute que les employé·es licencié·es auraient été réengagé·es « à des conditions similaires » par l’ICQ.

Syndiqué·es entre solidarité et méfiance

Autour de la table, les syndiqué·es expriment aussi une certaine frustration envers leur syndicat, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC). Ils et elles reprochent surtout un manque de communication de la part de celles et ceux censé·es les représenter.

« On se fait répondre “on a fait tout ce qu’on pouvait” et on comprend, on les croit », explique Jeanne, « mais on ne sait pas ce qui a été fait ».

Pour Joëlle, « certains points qu’on a soulevés à quelques reprises en assemblée générale ne sont jamais abordés » durant les négociations.

Elle se désole aussi du fait que le syndicat souligne les gains, mais qu’il « parle rarement de ce qui n’a pas été gagné, de ce qui a été refusé » à la table de négociation. « Il faut leur tirer les vers du nez », ajoute-t-elle.

Cette méfiance envers la machine syndicale n’empêche pas la solidarité entre collègues sur les lignes de piquetage. « Dès le début de la grève, on a essayé de prendre soin [les un·es des autres] », rapporte Jeanne.

« On essaie de s’amuser pendant que nos patrons travaillent. »

Jeanne

« En début de semaine de piquetage, on se parle ». Les grévistes parlent de stratégie, des actions à venir, mais aussi de leurs difficultés. « Il y a une belle solidarité », dit Jeanne, « ça nous aide à tenir ».

Le groupe essaie de manifester « par la joie », ajoute Jeanne. « On essaie de s’amuser pendant que nos patrons travaillent. » Elle donne l’exemple d’une bibliothèque où une gréviste a installé un hamac près d’une fenêtre par laquelle on voit les cadres pousser les chariots de livres à l’intérieur.

Cette joie est malheureusement freinée par les interventions policières, rapportent les grévistes. Elles sont très différentes selon les sites de piquetage. Par exemple, à la bibliothèque Gabrielle-Roy, située en basse-ville de Québec, le bruit est toléré. Mais dans la succursale située dans le quartier plus aisé de Sainte-Foy, plus l’été approche et plus la police menace les grévistes de contraventions.

Cette situation contrevient au droit de manifester, qui doit primer sur les règlements municipaux, comme l’expliquait le juriste Louis-Philippe Lampron au journal Le Carrefour de Québec.

Les syndiqué·es en grève se prononceront ce vendredi sur la quatrième offre « globale et finale » de leur employeur.